La Commissione Warren

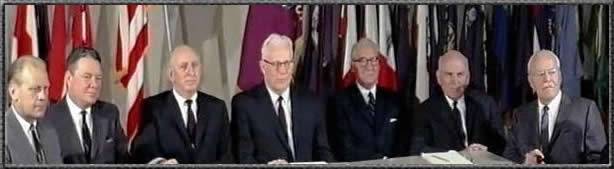

Il 29 novembre 1963, il presidente Lyndon Johnson, al fine di concentrare la ricerca dei fatti in un organismo avente il più ampio mandato nazionale, nominò una commissione che avrebbe dovuto accertare, valutare e riferire i fatti connessi all’assassinio. Quale presidente della commissione, sin dall’inizio nota come “Commissione Warren”, fu scelto il riluttante Earl Warren, presidente della Corte Suprema. Gli altri sei membri erano due senatori, Richard Russell e John Sherman Cooper, e quattro deputati della Camera dei rappresentanti; Hale Boggs, Gerald Ford, John McCloy e Allen Dulles, quest’ultimo ex direttore della CIA. I commissari a loro volta nominarono J. Lee Rankin come Consigliere Generale, il quale avrebbe diretto un gruppo di 14 Assistenti Consiglieri e un ulteriore team composto da 12 giovani avvocati. Per tutta la durata dei dieci mesi di investigazioni della Commissione, fu proprio lo staff di avvocati agli ordini di Rankin che di fatto raccolse tutte le testimonianze e lavorò alla stesura del Rapporto. La Commissione stessa ammise che il suo incarico non fu eseguito dai suoi più prestigiosi, ma distratti ed impegnati, membri. Dalle parole del Rapporto Warren apprendiamo che fu lo staff ad intraprendere il lavoro della Commissione con grande profusione di esperienza legale ed investigativa. Fu lo staff legale a selezionare le informazioni ricevute dalle varie agenzie e a raccomandare ulteriori indagini per le questioni irrisolte. Insomma, gli illustri membri della Commissione si limitarono a sporadiche apparizioni.

Il 24 settembre 1964, Earl Warren consegnò nelle mani del presidente Johnson un rapporto di 888 pagine, meglio conosciuto come “Rapporto Warren”. La principale e rassicurante conclusione in esso contenuta era che Oswald aveva assassinato il Presidente facendo tutto da solo. Due mesi dopo l’emissione del suo Rapporto, la Commissione pubblicò una massiccia appendice, costituita da ben 26 volumi contenenti migliaia di pagine di testimonianze e reperti, su cui erano basate le conclusioni raggiunte dall’inchiesta. Immediatamente dopo la sua pubblicazione il Rapporto incontrò il travolgente consenso delle maggiori testate giornalistiche nazionali. La trionfale accoglienza, giudicata obiettivamente, rappresentava di fatto un esempio sfacciato di giornalismo irresponsabile, posto in essere da persone che non avevano letto ed analizzato il Rapporto e che ignoravano completamente la documentazione sulla quale esso si fondava.

Tuttavia il Rapporto Warren che era stato presentato al pubblico come l’ultima e definitiva parola sull’assassinio, sarebbe stato molto presto messo seriamente in discussione; stava per scoppiare una controversia nazionale in cui la Commissione Warren, il suo Rapporto, le sue prove e tutto il suo lavoro, sarebbero stati bersaglio di una durissima contestazione da parte di attenti e documentati critici, i quali evidenziarono sempre di più nel corso degli anni, le omissioni, le contraddizioni e le incongruenze, insite nell’operato e nelle successive conclusioni della Commissione Warren. Larga parte dell’opinione pubblica era ormai convinta che Oswald, se anche avesse sparato, non poteva essere stato l’unico attentatore. Lo scandalo Watergate dei primi anni settanta e la scoperta del coinvolgimento della CIA nell’eliminazione o nella tentata eliminazione di leaders stranieri, aumentò i dubbi e la sfiducia dei cittadini americani nelle loro istituzioni, riportando alla ribalta il caso JFK, il cui interesse dell’opinione pubblica si era momentaneamente attenuato dopo il processo Garrison del 1969. Nacque così, nella seconda metà degli anni settanta, l’House Select Committee on Assassinations, che riaprì le indaginin sulle uccisioni di John Kennedy e di Martin Luther King.